Der Reisebericht von Spix und Martius über das Amazonasgebiet, das sie von Juli 1819 bis April 1820 erkundeten, ist einer der grundlegenden Texte über diese Region, auch wegen des Überblicks über die dort vor ihnen durchgeführten Expeditionen, von Francisco de Orellana in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zu Alexander von Humboldt an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Die Gesamtheit dieser Texte ergibt das Bild eines unbekannten und wilden Territoriums, bedeckt von einem riesigen Urwald und durchquert von gewaltigen Strömen; ein Land der Abenteuer und Gefahren, bewohnt von „barbarischen“ Indianern und kriegerischen Frauen, was den Mythos der Amazonen hervorrief, der der Region ihren Namen gab; ein Land mit sagenhaften Reichtümern, wie es in der Legende vom Eldorado beschrieben wird, welche auch ein Anreiz für die Kolonisierung war. Die im Jahre 1616 von den Portugiesen gegründete Stadt Belém wurde zum Ausgangspunkt für Militäraktionen, christliche Missionen und Expeditionen zur Erkundung (siehe Acuña, João Daniel und Alexandre Rodrigues Ferreira). Gleichzeitig wurde das Gebiet kartografisch erfasst (u. a. von Samuel Fritz und La Condamine), und die Grenzen zwischen dem portugiesischen und dem spanischen Herrschaftsbereich wurden festgelegt.

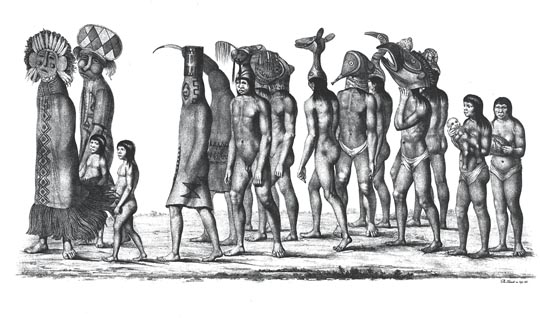

Die Expedition der beiden deutschen Naturforscher erbrachte viele neue Erkenntnisse über Amazonien, besonders in wissenschaftlicher Hinsicht. Hier geht es um den Beitrag, den sie mit ihrem Reisebericht geliefert haben. Diese Gattung, für die Humboldt ein Modell geschaffen hatte, stellt eine Vermittlung her zwischen dem Spezialwissen der Wissenschaftler und den allgemeinen, auch für ein breiteres Publikum interessanten Informationen. In diesem Sinn bietet der Bericht von Spix und Martius eine reiche Konstellation von Ikonen Amazoniens. Dazu gehören u. a. die Sturmflut Pororoca; ungeheure Schlangen und die Legende von der Flussmutter; Zitteraale, Süßwasser-Delphine und Lamantine; Affen und Krokodile; die Plage der unzähligen blutsaugenden Insekten, wie Moskitos, Schnaken und Stechfliegen; Sitten und Gebräuche der Indianer, wie der Fischfang mit Gift, das Blasrohr, der Fischtanz, die festlichen Umzüge, die Heilkünste und Zaubereien; sowie Informationen über die Menschenfresserei und die Legende der Amazonen.

Der Bericht enthält auch eine Fülle von Informationen über die Natur und die Landschaft, über die Bevölkerung und die Wirtschaft. Neben der wissenschaftlichen Beschreibung des durch den Amazonasstrom und seine Nebenflüsse gebildeten größten Flusssystems der Erde, versuchen die beiden Reisenden auch den ästhetischen Gesamteindruck der Landschaft festzuhalten. Ihre Wahrnehmung ist nicht nur durch den klassifikatorischen Blick der Naturforscher auf die Gattungen des Pflanzen- und Tierreiches geprägt, sondern auch durch eine romantische Sensibilität. In manchen Augenblicken ruft die Begegnung mit der unberührten Natur das Bild der „Zeit der Schöpfung“, der „Genesis“ und des „Paradieses“ hervor. Seinem Naturgefühl und seiner Begeisterung verleiht Martius durch eine Textstelle aus seinem Tagebuch Ausdruck: „Wie glücklich bin ich hier!“

Dass diese ursprüngliche Natur durch die sich ausbreitenden wirtschaftlichen Tätigkeiten in Mitleidenschaft gezogen ihrer ausführlichen Erhebung der regionalen Naturprodukte sind Baumwolle, Kakao, Kaffee, Salsaparille und Holz die wichtigsten Handelsgüter; die Kautschukproduktion befand sich damals noch ganz in den Anfängen. Spix und Martius berichten auch über die Organisation der Arbeit und des Handels, wobei sie in der Sklavenarbeit das Schlüsselelement der Kolonialgesellschaft erkennen.

Die Informationen über die Bevölkerung bestehen sowohl aus statistischen Daten als auch aus historischen und ethnographischen Bemerkungen. Die Bevölkerungszahl der Provinz von Pará belief sich damals auf 68.000, davon 24.500 in der Hauptstadt Belém; in der Provinz von Rio Negro (heute der Bundesstaat Amazonas) auf 15.000, davon 1.372 in Forte da Barra (heute Manaus) – dazu kamen etwa 160.000 Indianer im Gesamtgebiet des portugiesischen bzw. brasilianischen Amazoniens. Die Diskrepanz zwischen der Bevölkerungszahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist schockierend. Carvajal, der Chronist von Orellana, berichtet von Städten entlang der Ufer des Amazonaswürde, war diesen beiden Naturforschern bereits bewusst. In die sich bis zu 12 km hinzogen; dies wird bestätigt von neuesten Forschungen, denen zufolge die Bevölkerung Amazoniens in der vorkolonialen Zeit bei etwa fünf Millionen lag. Die Kolonialherrschaft war es, die diese brutale Abnahme der Bevölkerungszahl mit sich brachte. Als Hauptursachen dafür verweisen Spix und Martius auf die Sklavenjagd, die von den Fremden eingeschleppten Epidemien und vor allem die Vernichtungskriege.

Die ethnographischen Beobachtungen der beiden deutschen Reisenden konzentrieren sich auf die von der Ausrottung bedrohten Indianerstämme. Martius vergleicht die Kulturen miteinander im Zeichen einer Gegenüberstellung von „Zivilisierten“ und „Wilden“. Seine Sicht der Indianer ist von den konventionellen Ideen seiner Zeit geprägt. So vertritt er mit Blick auf den globalen Prozess der Zivilisation die These von einer vermeintlichen Überlegenheit der Europäer und einer „Degeneration“ der roten Menschenrasse, deren „Perfektibilität“ er bezweifelt.

Ganz anders ist hingegen der Blick von Martius auf die Indianer in einem von ihm verfassten fiktionalen Text: in dem 1831 geschriebenen, aber erst 1990 aufgefundenen Roman Frey Apollonio. Darin erfolgt eine selbstkritische Revision des Reiseberichts. Die sogenannten „Wilden“ werden nicht mehr diskriminiert. Textstellen wie die Vision der Geschichte der Conquista mit ihren Leichen sind eine postkoloniale Kritik avant la lettre. Wenn der Erzähler von den „halbzivilisierten“ einheimischen Fischern berichtet, so relativiert er dieses Urteil, indem er ihnen die zahlreichen „halberzogenen“ europäischen Bauern an die Seite stellt. Der Roman mündet damit in eine Kritik des Eurozentrismus. Der Protagonist gelangt zu dem Schluss, dass die Indianer „glücklich“ sind, „vielleicht glücklicher sind als wir Europäer in der Zwangsjacke unserer sogenannten Kultur“. Es wird auch gezeigt, wie die Denkkategorien der Indianer durch die Katechese und die Handelsbeziehungen mit den „Zivilisierten“ verändert werden. Was schließlich diesen Roman von Martius am meisten von seinem Reisebericht unterscheidet, ist die Tatsache, dass er den Indianern eine Stimme gibt. „Eure Kirchen sind Zwinger für der Roten Sklaverei“, erklärt der Häuptling Tsomei – eine Ansicht, die verstärkt wird durch die Entscheidung des Coretu-Stammes, die Katechese abzulehnen.

In der Haltung von Martius in Bezug auf die Indianer gibt es somit bemerkenswerte Schwankungen und Widersprüche. Anstatt einen Ausgleich zu versuchen, lassen wir sie hier unvermittelt nebeneinander stehen, denn gerade diese Spannung ist ein Beweis für die fruchtbare Unruhe im Denken dieses Forschers.

Unter den von deutschen Forschungsreisenden unternommenen Expeditionen war die des Barons von Langsdorff im Dienst des russischen Zaren die ambitionierteste und komplexeste, sowohl was die Zahl der Teilnehmer als auch was die Zielsetzungen betrifft. Aus der ausgedehnten Gesamtroute jener „Expedition durch Brasilien“ haben wir hier den zwischen Juli 1827 und Mai 1828 bereisten Abschnitt von der Stadt Cuiabá bis zum Rio Tapajós ausgewählt, d. h. die Überquerung der Wasserscheide zwischen dem Becken des Rio Paraguai und dem des Amazonas. Dabei machen wir Halt im Distrikt von Diamantino, wo die Expedition drei Monate verbrachte. Die Informationsquelle ist Langsdorffs Tagebuch, das er für eine Veröffentlichung nicht durchsehen konnte und das vielleicht einige Bemerkungen enthält, die nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt waren.

Die im Jahre 1801 aufgrund der Diamantenvorkommen gegründete Vila Diamantino ist von der alltäglichen Arbeit und den Träumen der Schatzsucher geprägt. Der intensive Handel mit Diamanten wird von Langsdorff nicht nur beschrieben, sondern er berichtet auch von seinen Erwerbungen für das Russische Museum, für die Zarin und für sich selbst. Daneben erzählt er von den finanziellen Aspekten der Expedition sowie von den undankbaren Aufgaben der Beschaffung von Maultieren, Kanus und Arbeitern. Durch den Blick auf die praktischen Dinge des Alltags, wobei auch Streitigkeiten mit einigen Expeditions- Teilnehmern zur Sprache kommen, stellt das Tagebuch einen prosaischen Gegensatz zu der poetischen Schilderung von Martius da. Das tägliche Geschäft mit den Diamanten prägt den Charakter der Bewohner; sie werden von Langsdorff als „merkantilistisch und knauserig“ beschrieben. Gegen die allgegenwärtigen „Gaunereien” und „Betrügereien“ schlägt er eine rigorose Kontrolle durch die öffentlichen Instanzen vor. Aber wohl ohne große Hoffnung, denn in jenem „schlecht verwalteten Landstrich“ „fehlt es an einer Regierung, die sich für das Wohl ihrer Bürger interessiert“. Auf der Hochebene, wo es einige Zuckermühlen, Pflanzungen von Tabak und Wassermelonen sowie eine Rinder- und Schweinezucht gibt, beobachtet Langsdorff die „Misshandlung von Sklaven“; in der Vila bestimmen Vagabunden und Prostituierte die Szene. Das Leben dort hat „keine festen Regeln“, man verbringt die Nächte „mit ununterbrochenem Spiel, mit viel Wein und mit Weibern“ – Exzesse, die „den menschlichen Organismus entscheidend schwächen“. Kurz: im Vergleich zu Martius, der Amazonien des öfteren idealisiert und zum „Paradies“ erhebt, beschreibt Langsdorff die Region, aus der Perspektive dieses Ortes „am Ende der Welt“, als einen „Höllenschlund“.

Dieses düstere Bild der Alltagsgeschichte, in dem das Elend der Bevölkerung im Vordergrund steht, ist zweifellos auch durch Langsdorffs persönliche, von Krankheit und Leiden geprägte Erfahrung bestimmt. Was von Anfang an seine Aufmerksamkeit erregte, war die große Anzahl von Kranken (Fälle von Lepra, bösartigen Fiebern und Geschlechtskrankheiten) und die fehlende medizinische Fürsorge. Er half bei der Pflege zahlreicher Patienten. Allerdings traf die Krankheit schließlich auch ihn selber und mehrere andere Teilnehmer der Expedition. Bei der Fahrt auf dem Rio Arinos in Richtung des Tapajós verschlimmerte sich sein Zustand. Im Tagebuch notiert Langsdorff wie „die Krankheit immer ärger wird“, wie er plötzlich unter „Halluzinationen“ leidet und wie diese derart zunehmen, dass er „nicht mehr Herr [s]einer Sinne“ ist. In Bezug auf den Ursprung dieser Krankheit stellt B. Freitag (2013) eine beachtenswerte Hypothese auf. „Was geschah mit den Hunderten von Diamanten, die Langsdorff erworben hatte? Hatte er sie, wie sein Begleiter H. Florence nahezulegen scheint, beim Spiel verloren, dem er sich in Diamantino nächtelang hingab? War dies nicht ein Grund, alles zu vergessen, das Gedächtnis zu verlieren und sich wegen dieses Unglücks in Schweigen zu hüllen?“

Unter diesem Aspekt wird die Diamanten-Stadt zu einer emblematischen Eingangspforte Amazoniens, einer Region, die Paradies und Hölle zugleich ist – ein Ort ohne Regeln und ohne Gesetze, aber voller Sünden und eben deshalb der Ort, wo alles erlaubt ist, wo die Spieler ihre Träume und Triebe zügellos ausleben. Bei diesem Glücksspiel ist der Einsatz das Leben und das letzte Wort hat der Wahnsinn.

Anders als Spix/Martius und als Langsdorff, die bestrebt waren, verschiedene Wissenschaftsgebiete gleichzeitig zu erforschen, konzentrierte sich Karl von den Steinen, mit dessen Werk die moderne Ethnologie in Brasilien beginnt, auf diesen einen Wissensbereich. Eine entscheidende Anregung für seine Spezialisierung war die Gründung von Völkerkunde-Museen ab 1868 in Deutschland, in Städten wie Leipzig, Berlin und München. Für seine Forschungen wählte dieser Ethnologe speziell eine Region Zentralbrasiliens, die seinerzeit noch unbekannt war: das Quellgebiet des Rio Xingú.

Von den Steinen hat die Fähigkeit, sein Fachwissen in einem spannenden essayistischen Stil zu vermitteln. So z. B. stellt er bei seinen Feldforschungen Vergleiche an zwischen dem Urwald und dem Straßengetriebe in Berlin. Beim Kontakt mit den Indianern lernt er, dass man „mit 50 bis 80 Wörtern bei einiger Übung sich in jeder fremden Sprache geläufig unterhalten kann“. Er provoziert den Leser mit der Frage, was für das Verständnis der Grundlagen unserer Kultur wichtiger sei: eine Zeichnung von Leonardo da Vinci oder ein Steinbeil? Als Vertreter der modernen Ethnologie korrigiert er die Vorurteile von Humboldt, Wied-Neuwied und Martius und entwirft ein neues, wissenschaftliches Bild der Indianer. Für ihn gibt es keinen Abgrund zwischen den „Zivilisierten“ und den „Wilden“, sondern das Studium der sogenannten „Primitiven“ ist grundlegend, um die Kultur der Menschengattung zu verstehen.

Die Ausgangshypothese von den Steinens bestand darin, die Indianer der „Steinzeit“ kennenzulernen, entsprechend der seinerzeit gängigen Vorstellung von ihrer Kulturstufe. Bei seiner Feldarbeit gelangte er jedoch zu der Überzeugung, dass dies „eine Torheit“ sei, „die mir deshalb sehr klar geworden ist, weil ich sie selbst häufig begangen habe“. Bei der Untersuchung der Lebensbedingungen jener Indianer beobachtet er, dass ihre Kultur gleichzeitig das Ergebnis ihrer Erfahrungen als Jäger und als Ackerbauern ist; d. h., diese Indianer betrieben den Ackerbau von Anfang an, seit unvordenklichen Zeiten. Es macht also keinen Sinn, auf ihre Kultur mechanisch das eurozentrische Modell der Evolution anzuwenden: von einem anfänglichen Stadium der Jagd zu dem weiter fortgeschrittenen des Ackerbaus. Die Kulturen müssen vielmehr entsprechend der Art und Weise beurteilt werden, in der sie die Mittel der Natur verwenden, und in dieser Hinsicht „standen unsere Eingeborenen wahrlich auf keiner niedrigen Stufe“.

Der Ethnologe sieht seine Aufgabe darin, „sich in die Seele unserer Naturvölker hineinzudenken“. Ein Beispiel dafür ist das Studium des offensichtlichsten Unterschieds zwischen der europäischen Kultur und der der Indianer: ihre Nackheit. Anstatt sich damit zu begnügen, das Schamgefühl nur „durch [s]eine Kulturbrille“ zu betrachten, beobachtet er die „Sexualia“ der Indianer und ihr damit zusammenhängendes Verhalten. Er gelangt zu dem Schluss, dass der Gebrauch des Penisstulps bei den Männern, ebenso wie der des „Uluri“ bei den Frauen, nicht den moralischen Zweck erfüllt, die Schamteile zu verhüllen, sondern hygienische Gründe hat: nämlich, die Schleimhäute vor äußeren Einwirkungen zu schützen.

Was den Kontakt mit den Indianern betrifft, so befreit sich von den Steinen auch von der romantischen Vorstellung, nur Eingeborene „im reinen Naturzustand“ kennenlernen zu wollen. Wie er berichtet, ist sein Kontakt mit den „wilden“ Bakairi und anderen Stämmen durch einen „zahmen“, d. h. akkulturierten Bakairi zustande gekommen. Der Ethnologe erkennt also die Bedeutung der akkulturierten Indianer als Vermittler zwischen den Kulturen und auch als Akteure der Rassenmischung an. Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der vergleichenden Forschungen von den Steinens über die Sprache und die Gebräuche der Indianervölker war seine Identifikation von vier großen Sprachfamilien in Brasilien und den angrenzenden Gebieten: die Tapuya, Tupi, Karaiben und Nu-Aruak. Seine Karte dieser verschiedenen Ethnien diente anderen Forschern wie Ehrenreich und Nimuendajú als Grundlage.

In der Nachfolge von den Steinens und mit der Erfahrung eines eigenen Aufenthalts am Rio Xingú im Jahre 1899, erforschte Theodor Koch-Grünberg in den Jahren 1903/1905 einen der bis dahin am wenigsten bekannten Teile Amazoniens: den Oberlauf des Rio Negro mit seinen Nebenflüssen Içana und Uaupés und das Gebiet bis zum Rio Japurá. Zu den von ihm besuchten Indianerstämmen gehören u. a. die Cururú-Cuára, Caiarý-Uaupés, Tukáno, Tuyúka und Kobéua. Er studierte eingehend die materielle und symbolische Kultur dieser Völker – ihre Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Hängematten und Fischfallen, ihre Fertigungstechniken sowie ihre rituellen Objekte wie Masken, Tanzstäbe und Musikinstrumente – und dokumentierte all dies mit Zeichnungen und Fotos.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die ethnografischen Studien nicht mehr nur für die Fachleute relevant, sondern durch ihre Zusammenhänge mit der „primitiven Kunst“ (Gauguin), mit dem Exotismus und Fragen der Sexualität (Freud) erweckten sie ein breiteres, allgemeines Interesse. Koch- Grünberg entsprach diesen Erwartungen mit seinem Buch über die Anfänge der Kunst im Urwald (1906) und mit einer Ethnografie, die auch den Bereich des Erotischen mit einbezog. In Europa waren die Erotik und die Sexualität damals der Tabusphäre gerade entronnen und bildeten „heiße“ Themen; in der Kultur der Indianer hingegen gehörten sie von jeher auf natürliche Weise zur Ordnung des Kosmos und des Lebens. Der Ethnologe richtet sein Augenmerk bald auf die „reine Nackheit“ der Indianerinnen, bald auf ihre schön konfektionierten Perlenschürzchen und auf Rituale wie den Phallustanz, wobei die Tänzer „mit heftigen Koitusbewegungen und lautem Stöhnen zwischen die zuschauenden Frauen und Mädchen springen“. Der Sinn dieses Tanzes besteht darin, wie der Forscher erläutert, die Dämonen zu beschwören, um dadurch die Fruchtbarkeit bei Menschen, Tieren und Pflanzen herbeizuführen.

Auf seiner Reise wurde Koch- Grünberg auch Zeuge des historischen Prozesses des Kautschuk-Booms, der Amazonien tief geprägt und Belém und Manaus in moderne Großstädte verwandelt hat. Der Reisende notierte aber auch die unheilvollen Wirkungen dieser „Pseudo- Zivilisation“ auf die Indianer: „Eine kraftvolle Rasse, ein Volk mit prächtigen Anlagen des Geistes und Gemütes siecht dahin. Ein entwicklungsfähiges Menschenmaterial [sic!] geht an der Minderwertigkeit europäischer Gesittung zugrunde.“

Während seiner Expedition zum Roraima und zum Orinoko, in den Jahren 1911 bis 1913, studierte Koch- Grünberg die Mythen und Legenden der Taulipang- und Arekuna-Indianer. Im Vergleich zu den Wörterverzeichnissen stellen diese Erzählungen komplexe und oft exemplarische (positive oder negative) Formen des Denkens und Handelns dar. In ihnen ist eine Kosmogonie enthalten, also eine Gesamtsicht vom Ursprung der Welt und der Natur, sowie eine Ordnung des Alltagswissens: von der Nahrungsbeschaffung (Ackerbau, Fischfang, Jagd) über die Elemente des gesellschaftlichen Zusammenlebens (Emotionen, Verhaltensweisen, moralische Werte) bis zur Magie und Religion (Zauberer, magische Gegenstände, Verwandlungen).

In der Kosmogonie z. B. wird die Milchstraße als der Weg betrachtet, auf dem die Seelen der Toten in das Jenseits gelangen. Die extravagante Form der Bauhinia-Liane stellt die Leiter dar, „auf der der Mond zum Himmel emporgestiegen ist“. Die Mehrzahl der Mythen und Legenden berichtet von den Beziehungen zwischen Menschen und Tieren, die im Ambiente des Urwalds eng zusammenleben. So wird z. B. erzählt, wie die Menschen das Feuer und die Hängematte erhielten und wie Tiere und Menschen ihren After bekamen. Was die moralischen Exempla betrifft, so haben Unglück und Leid ihren Ursprung meist in irgendeiner Art von Verletzung der Regeln. Dies zeigt die Geschichte von Akalapizeima, dem Vater aller Indianer. Wei, die Sonne, sagte zu ihm: „Du sollst eine meiner Töchter heiraten, aber lasse dich nicht mit einer anderen Frau ein!“ Akalapizeima jedoch traf einige junge Mädchen, die Töchter des Aasgeiers, und verliebte sich in sie. Als Wei dies bemerkte, entfernte sie sich mit ihren Töchtern und ließ den Indianer inmitten der Aasgeier zurück. Von diesem Tag an bleiben wir nur für kurze Zeit jung und hübsch und werden dann alt und hässlich.

Das Material eines dieser Legendenzyklen, die Taten des Makunaima, wurde von dem Schriftsteller Mário de Andrade als Kern für die Komposition eines der wichtigsten Werke der brasilianischen Literatur verwendet: Makunaima – Der Held ohne jeden Charakter (1928). Was bedeutet die Einbeziehung der indianischen Legenden in diesen Roman des Modernismus, dessen Handlung sich zugleich im Urwald und in der Metropole São Paulo abspielt? Die Interpretationen sind sehr verschieden. Während H. de Campos (1973) die These vertritt, dass der Roman im wesentlichen dem großen Syntagma der Zaubermärchen folgt, interpretiert G. de Mello e Souza (1979) den Roman als die Geschichte einer „Degradierung“, als einen Blick der Entzauberung auf das tropische Land. Eventuellen Auslegungen als „pessimistische Geschichtsvision“ entzieht sich der Roman jedoch aufgrund seiner überschwenglichen Komik. Diese reicht von der Benennung des Fahrstuhls als ein „Seidenaffe, der ihn auf den Gipfel der turmhohen Hütte geschleppt hatte“ bis zu den Parodien der Berichte von Chronisten und Reisenden und dem mehrfach wiederholten Ausruf des Helden, der die Bewohner der Metropole provoziert, die sich ganz und gar dem Ethos der Arbeit verschrieben haben: „Ach! Diese Faulheit!...“

Curt Unckel, wie er ursprünglich hieß, wurde am 17. April 1883 in Jena geboren. So wie andere Deutsche versuchte auch er, sein Glück in Amerika zu machen und wanderte im Jahre 1903 nach Brasilien aus. Bei der Komission für Geografie und Geologie fand er eine Anstellung als Küchengehilfe im Sertão des Staates São Paulo. Dort verschaffte er sich als Autodidakt ethnografische Kenntnisse über die Guarani-Indianer. Von diesen bekam er dann im Jahre 1906 seinen neuen Taufnamen: Nimuendajú, was soviel bedeutet wie „derjenige, der sich sein eigenes Heim schafft“. Von da an war er sein ganzes Leben lang solidarisch mit den Belangen der Indianer.

Wegen der sich häufenden Konflikte zwischen den Pionieren der Erschließung des Landes und den Eingeborenen wurde im Jahre 1910 die Institution zum Schutz der Indianer und zur Beschaffung von Nationalen Arbeitern (SPILTN oder kurz SPI) gegründet. Wie schon der Name sagt, waren die Zielsetzungen widersprüchlich, denn es ging nicht nur darum, die Indianer zu schützen, sondern sie als Arbeitskräfte zu benutzen. Nimuendajú erhielt eine Einladung zur Mitarbeit im SPI, wegen der genannten Widersprüche wurde seine Arbeit dort jedoch mehrmals unterbrochen. Im Jahre 1913 zog er nach Belém, wo er, nunmehr mit einer soliden ethnografischen Erfahrung, am Goeldi-Museum mitarbeitete. Er stellte auch Kontakte zu anderen Museen sowie zu renommierten Ethnologen in Brasilien und im Ausland her. Allerdings war keine seiner beruflichen Anstellungen von Dauer, vor allem wegen der häufigen Krisen in den entsprechenden Institutionen. Dies erklärt zu einem guten Teil die Vielfalt von Nimuendajús Tätigkeiten: als Mitarbeiter im Indianer-Schutz, als Ethnologe, Archäologe sowie Sammler und Lieferer von Artefakten der Indianer an Museen.

Eine der Tätigkeiten, durch die Nimuendajú sich von den ethnologischen Forschungen seiner Kollegen differenzierte, war sein Engagement für die „Befriedigung“ der Indianer, wie im Fall der Parintintins am Rio Madeira im Jahre 1922. Es gelang ihm mit den Angehörigen dieses kriegerischen Stammes ins Gespräch zu kommen, aber die übrigen Mitarbeiter des SPI vermochten dies nicht, so dass das Projekt schließlich scheiterte. Nach dieser Erfahrung kam Nimuendajú zu dem Schluss, dass diese Art von Politik zu nichts führte. Er konzentrierte sich in der Folge darauf, mit seinem persönlichen Einsatz die Eingeborenen vor dem Vormarsch und den Missbräuchen derjenigen zu schützen, die das Land für sich beanspruchten: Großgrundbesitzer, Händler und Kautschukzapfer. Auf seinen Fahrten durch Amazonien und Zentral-Brasilien beobachtete er ein drastisches Verschwinden der Indianer. So berichtet er von einer Expedition im Jahre 1940: „Die Bevölkerungszahl der Kayapó, die vor 40 Jahren bei 1.500 lag, ist nunmehr auf 2 Männer und 4 Frauen zusammengeschmolzen“.

Als ab 1933 unter der Regierung Vargas eine strenge politische Kontrolle über alle Expeditionen einsetzte, ging Nimuendajú zeitweilig nach Deutschland. Dort fand er die ehemals reich ausgestatteten Museen für Völkerkunde „in einem erbärmlichen Zustand“ vor. Nach seiner Rückkehr nach Brasilien arbeitete er mit dem Museu Nacional in Rio de Janeiro zusammen sowie, auf Initiative von Robert Lowie, mit der University of California. So entstanden verschiedene neue Materialsammlungen und seine wichtigsten Publikationen: über die Indianerstämme der Canela (1937), der Apinagé (1939), der Serente (1942), der Mura (1948) und der Tukuna (1952); außerdem eine ethno-historische Landkarte von Brasilien (1944/1981).

Seine letzte Feldforschung führte Nimuendajú bei den Tukuna am Rio Solimões durch, mit denen er erstmals 1929 Kontakt aufgenommen hatte. Als er 1941 dorthin zurückkehrte, fand er sie „schrecklich zivilisiert“, d. h.: bekleidet und mit Flinten und Taschenlampen ausgerüstet. „Dieser Zustand“, so seine Beurteilung, „zeigt mir nur, dass wir retten müssen was noch zu retten ist“. Eben dies versuchte er mit seiner Monographie über jenen Indianerstamm, bei dem er im Jahre 1941 sechs Monate und im Jahre 1942 weitere fünf Monate verbrachte. Bei diesem dritten Aufenthalt spürte er eine feindliche Atmosphäre, die auf eine Verleumdungs-Kampagne zurückging, welche die in der Nähe der Indianer wohnenden „Zivilisierten” gegen ihn gestartet hatten. Die vierte Reise Nimuendajús zu den Tukuna, im Dezember 1945, als er noch weiteres Material für seine Studie sammeln wollte, führte zu seinem Tod. Die plausibelste Hypothese ist, nach E. Welper (2002), dass er einem Giftanschlag zum Opfer fiel, denn „fast alle an jenem Ort wohnenden ‘Zivilisierten’ mochten den Professor nicht, weil er sich entschieden für die Rechte der Indianer einsetzte“.